卒業研究生,大学院生を希望される方へ

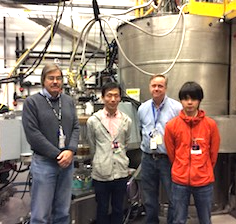

東北大の内外を問わず,物理が好きな学生,新しいことをやってみたいという学生を歓迎します.本研究室では,中性子,X線,ミュオンと言った量子ビームを使った物性研究を国内外で推進しています.学外の研究グループとの交流も盛んで,研究会の主催や国際会議への参加を通して,世界中の超伝導研究者と最先端研究の議論を身近に行っています.一方で,じっくりと腰を落ち着けて,結晶作成や自作した試料の評価も研究室内で行います.作成した高品質の結晶は自分たちの研究に使うだけでなく,共同研究グループにも提供します.自分の研究をどのようなスタイルで進めるかは,教員スタッフと相談しながら決めていきますが,いずれの場合にも共通することは,物理的に物事を考える力を身につけ,研究の楽しさを味わうために基礎を大事にするということです.

現在,私たちの研究室では,以下のことを研究テーマにしています.

・高温超伝導体におけるスピン,電荷,格子の複合揺らぎ ☞

・スピンフラストレート金属における磁気秩序とスピン揺らぎ

・空間反転対称性がない重い電子超伝導体におけるスピン揺らぎ ☞

・希土類化合物におけるスピン・価数由来量子臨界現象

・スピントロニクス基盤技術に関係する各種磁性体の動的磁性 ☞

・強相関電子系における局所構造誘起バルク現象の研究 ☞

・スピン密度分布評価のための中性子散乱強度マップ,ミュオン緩和スペクトルの新解析手法の開発 ☞

・偏極中性子スピンデバイスの開発と中性子散乱分光器の開発 ☞

目的を伴にし,相互に関わりを持った個々の活動は,新しい”モノ”を創っていく研究室の力と文化になっていきます.このような研究内容と活動に興味を持っていただいた方は,気軽にご連絡下さい.研究の雰囲気に触れてみたいという学部3年以下の方の見学も歓迎いたします.本研究室は本学理学部物理学科,理学研究科物理学専攻の協力講座(金属物理学講座・スピン構造物性グループ)になっています.

メールはこちらから ☞![]()

金研と杜の都での生活

金属材料研究所(金研)では,ひとつひとつの研究室に教授一名,准教授一名,助教二名がいます.この体制は,他にはちょっとありません.そのため,各研究室では組織的に研究に取り組むだけでなく,学生の活動を普段から十分に支援できます.また,2016年に100周年を迎えた金研では,その多くの研究室が連綿と続く歴史を持っています.(量子ビーム物理学研究部門は60年以上の歴史があります.)さらに,金研には理工を跨いだ30を超える研究室,研究施設,研究センターがあり,基礎から応用まで幅広い知識と経験を得ることができます.内部でも共同研究が行われており,学生同士の交流もあります.我々の研究室も,物理,材料科学の研究室や研究センターの先生方と共同で多くの研究を進めており,学生も主体的関わっています.

また,仙台はコンパクトになんでも揃っている街で,生活がしやすいところです.多くの学生が金研まで徒歩か自転車で通える範囲に住んでいます.金研は街中にあり,食事や交通の面でも大変良いところにあります.学業だけでなく文化や自然など,たくさんのことを楽しく学べると思います.

研究室での活動

学生の生活

私たちの研究では,どこにもない試料を実験に使うことが非常に多いため,自分達で高品質な試料を作っています.研究室ではその作成と評価が最も日常的な活動で,皆,割と自主的にやっています.もちろん物性測定をして,その結果をもとに物理を考えています.また大型施設で最先端の実験を行い,得られたデータを研究室に持ち帰って,みっちりと解析します.このような研究室での日常生活を,学生自身に紹介してもらいます.M1学生

【結晶育成をしていない一日】

10時前後 研究室に着く.メールのチェックをしたり,実験の解析・論文読みをする.

気になるところや解決できないところは,先輩や同期の学生とディスカッション.

13時 昼食.学食へ行ったり,たまには研究室のメンバーと片平近辺の定食屋へ.

14時 昼食から戻ってきてコーヒータイム.学生やスタッフと雑談.

14時半 単結晶育成のための粉末試料作り.焼成した試料に不純物がないかX線回折で確認する.

19時 帰宅して食事.たまには先輩や同期の学生と片平近辺の店に夕食に行く.

片平にはたくさん店があって色々楽しめる.

【結晶育成をしている1日】

10時前後 研究室に着く.前日に単結晶育成装置を準備していたのでスムーズに開始できた.

14時 結晶育成が安定しないので,少し遅めの昼食.たまには研究室で弁当を食べるのもいいかな.

(金研の近くに美味しい弁当屋があります.)

14時半- 結晶育成の様子を見ながら,本をよんだり論文を読んだりする.

きれいに育成している結晶を見るのはやっぱり気分がいい.

20時頃 ようやく結晶育成が安定してきたので帰宅.うまくできているかは明日のお楽しみ.

M1学生

授業の無い日は,10:00~11:00頃には研究室に来るようにしています.

研究室では,結晶作り,作った結晶の物性評価(磁化測定やリートベルト解析),

実験データの解析(まだやっていませんが),参考書や論文読み等を行っています.

帰るのは18:00~20:00という時間帯が一番多いような気がします.

D3学生

10時くらいに研究室に来て,試料作成,データ解析,議論などをして22時ごろに帰ります.

12時から13時ごろは昼食,19時から20時ごろは夕食を外で取ります.

しばしばお茶を飲んだりして休憩を取ります.

学生とスタッフの活動

本研究室では,研究に必要な力を身につけるために,以下のような活動を学生と教員スタッフで行っています.物理の思考法は社会に出てからも,きっと役に立つはずです.「継続は力なり」です.

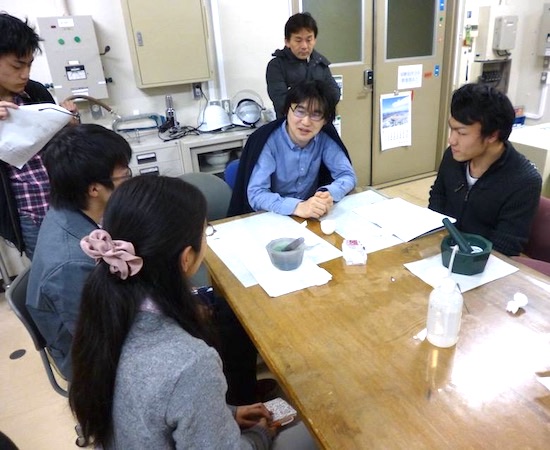

ラボ・ミーティング

隔週で,活動の進捗状況を発表します. 実験結果の報告や解析の方法,着目する点などを話し合い,活動内容の情報を共有します.研究室行事のスケジュール,安全に実験を行う上での注意事項なども全体で確認します.(人数が増えたので,最近は2グループに分けて交互に活動報告を行っています.)また,学会などの後は,参加者による報告を行い,半年に一度,全員が研究活動をまとめて発表する機会を設けてます.

論文セミナー

ラボ・ミーティングと並行して,隔週で英語の文献紹介セミナーを行います.各自の研究に関連する論文を選び,スライドを準備して担当者が説明します.基本的な研究背景の理解と伴に,論文を読み込む練習を行います.

月次レポート

B4とM1の学生は,簡単でも良いので,毎月の活動をレポートにまとめて研究室の全員に報告しています.これは情報共有や修論に向けたデータ取得の積み重ねという意味だけでなく,活動の目的から結果や解釈までを論理立てて,わかりやすく人に説明することとの訓練にもなっています.その観点から,ひとりひとりのレポートをスタッフが添削します.

実験レポート

J-PARCやSPring-8などの大型実験施設,学外の施設で実験した後に,実験レポートを作成しています.実験結果を整理して共同研究者との議論や次の実験立案に活かします.また,論文執筆を意識した図の作成も、この実験レポートで行います.後輩学生が研究をフォローすることにも役立てています.

コロキウム

最新の研究動向や研究成果に関する論文を紹介します.新しい論文が出版されたときなど不定期ですが,前期,後期に一人二回程度です.セミナーに比べると気軽に意見やアイデアを出し合いながら行ってます.

基礎ゼミ・自主勉強会

学生とスタッフの一部による教科書の輪読を行います.学生が中心となって積極的に行っており,内容は物性物理一般や中性子散乱の原理など学生の希望により決められます.

学会発表

実験が進み,ある程度研究がまとまれば学会で発表を行います.これまですべての学生が学会発表を行ってきました.成果内容と機会によっては,国内外で開かれる国際会議でも発表します.

論文書き

研究成果がまとめられる段階になれば論文を執筆します.主に博士後期課程の学生が行います.場合によっては,スタッフ,学生ともに集中して取り組む日を定期的に設け,書き方を勉強しながら効率的に進めます.より論理的な議論を行い,物理的な考えを深めていきます.

*今後,人数次第で変わる可能性があります.(最も良いと考える内容構成で行います.)

学生の声

Xie Peiao 君(2023年度 D3)

I'm a Ph.D. student in the Fujita lab and my research area is the copper-based mono-layer high-temperature superconductor, which quite attracted me before I enter the group. In the Fujita lab, we have good chances to learn numerous experimental methods (scattering, absorption, relaxation, and so on) for our research in world-level facilities, not only in Japan (Spring-8 and J-PARC) but also have opportunities to go to other countries such as in Europe, Diamond Light source (UK), MAX IV (Sweden), ISIS (UK), PSI (Switzerland), and so on. So, we could cooperate with many outstanding researchers all over the world. Sample preparation (synthesis and single crystal) is also a really interesting part of our lab, you can obtain your special single crystal samples, and sometimes would be the first time (or rare like T* phase cuprates) in the world. All the staff in our lab is knowledgeable, kind, and patient would be quite nice for students to enjoy their research life.

Tong Wang さん(2023年度 D3)

I was interested in quantum beam experiments, so I joined Fujita-lab for my Ph.D. degree. In Fujita-lab, I had many chances to grow big-size (~10cm) single crystals by using the TSFZ method, this is an exciting experience for me. I also had opportunities to perform neutron, muon, and X-ray experiments in J-PARC and Spring-8. Besides this, we had a lot of chances to attend the conference and cooperate with international researchers. The environment of study here is very good and I can enjoy research very well.

藤田研究室では,結晶の育成を行った上で試料を評価し,物性を測って物理を議論するまでの一連を経験することができるところが魅力です.自分は学士を物性理論で修めており,修士で実験系に行くことに若干の不安がありましたが, 優しい先輩や真摯に教えてくださる先生方のおかげで実験していくことができました.実験に関する知識や経験に不足があったとしても,是非飛び込んできてみてください. 一からでも学び,実験に熱中することのできる環境が藤田研にはあると思います.

Xiaoqi Pang さん(2023年度 D3)

I joined Fujita lab when I entered doctor course. I did First principle calculation in the master course. After that, I got interested in experimental physics and decided to change my research field. Exploring the properties of materials using neutron in Fujita lab attracted me. There are opportunities to perform experiments in large scale X-ray facilities (Spring-8, etc.) and neutron facilities (J-PARC, JRR-3, etc.) in Japan. We also got chances to perform experiments and do research in oversea facilities. It's a nice place for students who are interested in neutron and international collaboration.

大里 耕太郎 君(2022年度 M2)

私は大型施設を利用した物性実験に興味があり藤田研究室に入りました.一般的に, 学外の施設で行われる量子ビーム実験はハードルが高く, 利用できる機会はあまりありません.しかし, 藤田研では, 中性子, X線, ミュオンといった複数のプローブを利用して多角的に研究することができます.

さらに, 多くの学生がスタッフのサポートの下で実験責任者として課題を提案し, 主体的にビーム実験を行っています. そのため, 幅広い手法を学び主体的に研究を進めたい学生には良い環境だと感じます.

陳 逸舟 君(2022年度 M2)

僕は学部まで中国の大学で制御工学を専攻していましたが,中学生の頃から物理学に対して高い興味を持っていたので,物理学に関する研究を選ぼうと考えていました.そのため,金属材料研究所のなかでも物理学専攻に所属する藤田研究室に進学しました.研究テーマは,自分で試料を作製し,その試料に対して複数の測定手法を用いて物性を明らかにするので,楽しいと感じました.このような量子ビームを用いた大型施設での実験を体験ことは藤田研究室の大きな特徴です.また,共同研究者と議論を深める機会も多く,楽しい研究生活をしました.

在藤田研究室两年的研究生活是十分愉悦难忘且丰富的.从确定研究方向开始,到材料的制备,实验测量以及物理理论的讨论,全程受到藤田老师以及助教们的悉心指导,获益匪浅.在藤田研究室更有许多诸如去Spring-8,日本原子能机构等处于世界领先水平的放射线大型设施机构做实验的机会.

橋本 勇輝 君(2021年度 M2)

私が学部生の頃にしていた研究の測定手段の1つであるX線が切欠で量子ビームに興味をもち,藤田研究室に辿り着きました.結晶を自分で育成し,それを用いて量子ビーム実験による研究を行える事が藤田研究室の大きな特徴の1つであり,このような経験が出来る研究室は希少だと思います.外部での学会発表等も手厚くサポートされており,また東北大は金銭的なサポートも豊富なので特にD進を視野に入れている学生には素晴しい環境だと感じます.

浅野 駿 君(2019年度 D3)

関西学院大学から藤田研究室に進学し,早や5年目となりました.藤田研究室における研究活動では,大型施設における量子ビーム実験を通して多くの学外研究者と共同研究をすることができます.実験期間中,共同で実験をするため,非常に深く物理の議論をすることができます.さらに,量子ビームを自身の研究に活用するだけでなく,量子ビームサイエンスの方向性や問題点など,より広い視点から物事を考える機会を多く頂けます.これらの研究活動を通して,今後の人生をかけて,量子ビームサイエンスに貢献したいと考えるようになりました.藤田研究室は,主体的に学外の研究者と共同で研究を進めることができる,とても良い環境であると思います.

川又 雅広 君(2019年度 B4)

私が4年生の研究室配属で藤田研究室を希望した理由は,物性実験の研究室でありながら,中性子線やX線などの量子ビームを用いた大型施設での実験ができるからです.研究室で行う実験としては,自分の手で自分の使う物質を作ることができます.また,物性に行きたいけれども,素粒子原子核実験のように大型施設も使ってみたい,と考えている方にオススメです.さらに,世界の最先端で活躍されている先生方との交流も多くあり,非常に刺激的な日々を送れています.

高濱 元史 君(2019年度 B4)

私は研究室を選ぶ際に「どうやって試料を作るのか」と「それをどのように測定するか」を考えて決めました.藤田研究室では単結晶育成する装置が充実しており,数センチの大きさで単結晶を作ることができます.手に取れる結晶の中で結晶軸がそろっているところに魅力を感じ,自分で単結晶を作ってみたいと思いました.また,量子ビームを用いた測定にも興味があったので藤田研究室を選びました.

北澤 崇文 君(2019年度 M1)

私は学部生のときに,希土類元素(レアアース)を含む化合物の物性研究をしていました.希土類化合物で見られる特有の現象を勉強するにつれて,量子ビームを使った測定に興味を持つようになり,試料作製と両立できる研究室を探した結果,藤田研究室に辿り着きました.自主性を大切する研究室で,スタッフや学生と議論しながら,自分のペースで研究を進められる環境に,日々感謝しています.また,国内外での学会やセミナーといった研究分野を広げる機会に対するサポートもあり,そのような環境も提供しているのは藤田研究室の特権だと思います.

唐 一飛 君(2019年度 M1)

私は学部の時には材料物理を専攻しており,物理の基本的な理論から,材料の組成と性能の関係を学んだ.いまは藤田研究室で量子ビーム金属の研究を進める.スピントロニクスに関係する磁性体の動的磁性に関する研究を進めて行くためには,結晶や磁気構造や格子やスピンなどの構造の関する知識を勉強している.私はこれまで研究生として,スピンパイエルス現象を研究するため,Floating

Zoneという手法でCuGeO3物質の単結晶を育成して,結晶の磁化率を測定した.東北大学金属材料研究所在学中にスピントロニクス基盤物質のスピン物性の解明に,中性子散乱法などの量子ビーム実験を主な手法として取り組みたい.金属材料研究所は世界的に有名な研究機関であり,世界の第一線で活躍する教員がたくさん集まっており,物性研究をカバーしている.私はスピンに関する量子現象に興味をもっており,今まで大学で学んだ知識を活かして,藤田研究室で先生と先輩のアドバイスをいただきながら,スピン物性の新しい発見を目指して,よい成果を出していけるように頑張る.これ後も学生として,専門性の高い講義で優秀な成績をおさめ,研究者としての基礎力を身につけたい.

梅本 好日古 君(2019年度 M2)

僕は学部まで他大学で機械工学を専攻していましたが,より基礎科学的な視点からの材料研究に興味があり,金属材料研究所のなかでも物理学専攻に所属する研究室に進学しました.博士後期課程に進むことを研究室を選ぶ段階で決意していたため,活発に活動している研究者が常に周囲にいる環境はとても良いなと思いました.元々手を動かして作業することが好きだったため,単結晶をはじめとする試料をざまざまな手法で合成することができる藤田研究室での研究生活はとても楽しいです.また,大型施設を利用したビーム実験を積極的に行うことも魅力の一つです.よい試料をつくってよい実験をして,数年後には博士号をとれるように頑張っています.

川本 陽 君(2019年度 M2)

藤田研究室では,試料を自らの手で作成し,量子ビーム測定のデータをじっくり腰を据えて解析していくことができます.勿論,そのための実験装置も質,量共に非常に充実しております.私は当研究室のこのような研究スタイルに魅力を感じて入学しました.また,日本物理学会だけでなく,新学術領域学会や短期スクール等,外部で主催される学習機会への参加に手厚くサポートしてくれます.金属材料研究所は,学生が成長機会を獲得するうえで最適な環境が整備されております.

工藤 康太 君(2019年度 M2)

藤田研究室では中性子をはじめとした様々な量子ビームを用いた実験をしています.私は学部生時代,他大学の物性理論研究室に所属していました.中性子線による測定や結晶を自ら作ることができるところも魅力を感じ藤田研究室への進学を決意しました.外部の実験施設を使用することも多く,様々な測定手法や解析方法を学ぶことができます.研究室内だけでなく外部の共同研究者の方々と議論する機会もあり,充実した研究生活を送れています.

浅野 駿 君(2015年度 M1)

私は学部生時代関西圏の大学に所属し,放射光を用いた物性物理学の実験研究をしていました.実験で使用している結晶を自分で作成したいと思い,大学院では自ら結晶を育成して物性測定をするというスタイルで研究を進めたいと考えました.そこでその環境に最も適している金属材料研究所の研究室への進学を決意しました.研究室ではスタッフや学生という立場を問わず日々活発に議論をしており,研究内容の何がおもしろくて何が重要なのかを理解するために基礎的なことをじっくり考えることができます.金属材料研究所は意欲的な学生にとって主体的に研究を進めることができる素晴らしい環境だと思います.

沖野 友貴 君(2015年度 M1)

私が所属している藤田研究室では,中性子回折実験に用いる単結晶試料を実験者自らの手で作成しています.学部生時代私は主にコンピュータを用いて数値計算を行う研究室に所属していたので,実際に試料を作りX線等を用いて試料の評価を行うのは初めての経験でした.金属材料研究所は世界でもトップレベルの研究機関であり,学生は恵まれた環境の下で研究を行うことができます.何か新しいことに挑戦するのは不安や心配が伴いますが,金研での研究生活は必ず自分を成長させてくれます.

学生支援 国際共同大学院プログラム・日本学術振興会特別研究員

東北大学では,博士課程学生に対する様々な支援があります.研究室の博士後期課程の学生は,全員が研究奨励費と研究費を頂いており,研究に専念できる環境のもとで研究力の向上に努めています.共同研究者のグループへ海外留学する機会もあります.また,日本学術振興会の特別研究員に採用されている学生もいます.■ グリーン×デジタル産学共創大学院プログラム(東北大学)

「単層層酸化物超伝導体の統一的機構理解と社会活用を目指した量子ビーム研究

(申請者:磯村 楓 (M1))」(2022)

■ 東北大学挑戦的研究支援プロジェクト(東北大学)

「High Temperature Superconductor Research of T* Phase Monolayer Cuprate

(申請者:谢 佩翱 (D3))」(2022)

「量子ビームを活用した広い空間領域の観察による恒弾性特性の起源解明

(申請者:梅本 好日古 (D2))」(2021)

「縮重度の大きな系を含む f 電子系化合物の結晶場準位に対する、 実験およひ解析手法の確立

(申請者:北澤 崇文 (D1))」(2021)

■ スピントロニクス国際共同大学院プログラム(東北大学)

「反転対称性を持つ磁性体における磁気スキルミオンの研究(申請者:川又 雅広 (M1))」(2020)

「Spin Dynamics and Magnetism of FeGa2S4(申請者:唐 一飞 (M1))」(2019)

「中性子非弾性散乱実験によるフェリ磁性絶縁体Tb3Fe5O12(TbIG)の磁気励起の測定

(申請者:川本 陽 (M2))」(2018)

「アモルファス磁性体における磁気励起とスピン輸送メカニズムの解明(申請者:亀田 麻衣 (M1))」(2017)

■ 材料科学国際共同大学院プログラム(東北大学)

「Spin Dynamics and Magnetism of square lattice antiferromagnet Sr2MnSi2O7

(申請者:庞 晓琦 (D1))」(2020)

「銅酸化物高温超伝導体における超伝導対密度波状態の研究(申請者:王 彤 (D1))」(2020)

「量子ビームを用いた恒弾性特性の起源解明(申請者:梅本 好日古 (M2))」(2019)

■ 日本学術振興会特別研究員

「偏極中性子による反転対称性を持つ磁性体の磁気スキルミオン研究(申請者:川又 雅広 DC1)」(2022)

「アモルファス磁性体における磁気励起とスピン輸送メカニズムの解明(申請者:亀田 麻衣 DC1)」(2019)

「銅酸化物超伝導体の酸素制御に基づく局所構造変化が誘起する創発磁気現象の解明

(申請者:浅野 俊 DC2)」(2017)

「銅酸化物における電子共存状態の解明 ー局在・遍歴電子スピン、磁性・超伝導の共存ー

(申請者:佐藤 研太朗 DC2)」(2014)

学生による提案で実施した実験など

毎月の活動レポートや学会発表などを通して実力を付けた学生は,大型研究施設を活用する実験を自ら提案しています.具体的には,半年に一度ある実験課題の公募に申込みます.ここでの提案は,一般の研究者と平等に審査されるため,採択された課題は,その質の高さが公に認められたことになります.また,日本学術振興会の特別研究員研究費をはじめ,研究助成も学生自らの申請で獲得しています.これらの課題提案や研究実施を通じて,研究者としての心構えを学び,実力を高めています.

(2020年度以降は博士前期課程,後期課程の半数以上の学生が,実験責任者として学外研究施設に課題を申請し,実験を実施しています.数が多いので割愛しますが,月次レポートなどで養った文章力を活かしてます.)

■ J-PARC 物質・生命科学実験施設 成果公開型課題(2020B 採択)

「mSR study of magnetic properties in undoped and lightly-doped T*-type

La1-x/2Eu1-x/2SrxCuO4-yFy

(代表者:高濱 元史(M1))」→ 論文執筆中,修士論文

■ J-PARC 物質・生命科学実験施設 成果公開型課題(2019B 採択)

「Magnetism in under-doped region of T*-type cuprate(代表者:浅野 俊(D3))」→ 論文投稿中

■ SPring-8 大学院生提案型課題(2019A 採択)

「高分解能コンプトン散乱による電子ドープ系銅酸化物超伝導体におけるホール状態のイメージング

(代表者:浅野 俊(D3))」→ 博士論文

■ J-PARC 物質・生命科学実験施設 成果公開型課題(2019A 採択)

「Investigation of annealing effects on Cu spin dynamics in T*-type cuprate superconductors

using inelastic neutron scattering measurements(代表者:浅野 俊(D3))」→ 博士論文

■ J-PARC 物質・生命科学実験施設 成果公開型課題(2018B 採択)

「Zn-impurity effects on the magnetism in T*-type La1-x/2Eu1-x/2SrxCuO4(代表者:浅野俊(D2))」

→ 論文化済み,第二論文投稿中,修士論文(工藤 康太)

「Neutron diffraction study on annealing effects on crystal and magnetic

structure in T*-type

cuprate superconductors(代表者:浅野 俊(D2))」→ 博士論文,論文化済み

■ SPring-8 大学院生提案型課題(2016A 採択)

「T’構造銅酸化物超伝導体の局所構造に対する熱処理効果(代表者:浅野 俊(M2))」→ 論文化済み

■ 日本学術振興会特別研究員(DC2) (H31.4 - R3.3)

「銅酸化物超伝導体の酸素制御に基づく局所構造変化が誘起する創発磁気現象の解明

(申請者:浅野 俊(D2))」→ 論文化済み

■ 日本学術振興会特別研究員(DC2) (H26.4 - H28.3)

「銅酸化物における電子共存状態の解明 ー局在・遍歴電子スピン、磁性・超伝導の共存ー

(申請者:佐藤 研太朗(D2))」→ 論文化済み

■ 村田学術振興会 平成30年度研究助成

「量子ビーム計測の複合利用による電子ドープ系銅酸化物超伝導体の多元的結晶構造解析

(代表者:浅野 俊(D2))」→ 論文化済み

■ 物質構造科学研究所量子ビーム研究支援事業 (H29.10 - H30.3)

「CuO5ピラミッド構造を持つT*構造銅酸化物超伝導体の基底状態とスピン相関(代表者:浅野 俊(D1))」

→ 論文化済み

■ 2012年度 湯川記念財団 望月基金 国際会議派遣支援

「Static Spin Correlation in Pr2-xCaxCuO4 Studied by Neutron Scattering(申請者:堤 健之 (D1))」

→ 論文化済み